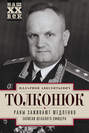

Раны заживают медленно. Записки штабного офицера

Текст

Перейти к аудиокниге

Ваш доход с одной покупки друга: 46,90 ₽

- Объем: 760 стр.

- Жанр: биографии и мемуары, книги о войне

Глава 5

Прием в Кремле

1

Получив диплом об окончании академии и торжественно отметив первомайский праздник в Москве среди друзей и однокурсников, в первых числах мая 1941 года мне предстояло возвращаться в Ростов-на-Дону для продолжения службы в штабе Северо-Кавказского военного округа, где к тому времени состоял на должности старшего офицера оперативного отдела по зенитной артиллерии.

Хотя пять месяцев нахождения на итоговом академическом сборе пролетели быстро и почти незаметно, такой длительный отрыв от основной служебной работы и от семьи тянул поскорее вернуться домой. Все было готово к отъезду. И вдруг последовала команда: до особого распоряжения не разъезжаться.

В деятельности командования академии, среди курсовых начальников и преподавателей и некоторой части выпускников бросалась в глаза повышенная активность и озабоченность: что-то в узком кругу обсуждалось, составлялись какие-то списки, уточнялись биографические данные и учебные показатели выпускников, о чем-то перешептывались. Одним словом, что-то тайное и важное вошло в нашу среду, вызывая беспокойство и неопределенность. Одолевало любопытство докопаться до истины. Но это было не так просто. Излишняя любознательность всегда выглядит неприлично, а в военной среде вызывает если и не подозрение, то настороженность.

Огорченный тем, что отъезд откладывается, и пытаясь выяснить внезапно возникшую новую ситуацию, я стал расспрашивать товарищей о случившемся, но ничего толком узнать не удалось. Мои домогательства вызывали кое у кого загадочные улыбки и намеки на нечто важное, таинственное и не подлежащее разглашению. Два моих близких друга и товарища по учебе Борис Пономаренко и Александр Иванов знали не больше моего.

Любопытство было удовлетворено только тогда, когда мне вручили красиво отпечатанное в типографии приглашение на правительственный прием и пропуск в Кремль за подписью коменданта Кремля генерала Спиридонова. Оба моих друга приглашений и пропусков не получили.

Дело в том, что на прием приглашались выпускники и начальствующий состав всех военных академий, в том числе и находящихся в других городах, их было много и, по-видимому, пригласить всех возможности не представлялось. Поэтому от каждой академии приглашалось ограниченное число выпускников и преподавателей. На кого падет счастливый выбор, решалось в академиях.

В академии имени М.В. Фрунзе, как и в других, включили в списки приглашенных тех, кто имел лучшие показатели в учебе по итогам выпускных экзаменов и кто был старше по воинскому званию, так как на заочных факультетах и вечерних отделениях учились офицеры в званиях от лейтенанта до полковника. Были даже комбриги и генералы. Имея воинское звание старшего лейтенанта, я не мог рассчитывать на приглашение по этому показателю. Меня не обошли, как отличника РККА и окончившего курс с высокими результатами.

Как бы там ни было, но я шел на исторический прием. Жаль было смотреть на огорченных и завидовавших мне товарищей, но ничего нельзя было изменить.

Вечером 5 мая вместе с другими счастливчиками я отправился в Кремль, где до этого ни разу не был и даже не мечтал побывать.

2

Кремлевский зал заседаний Верховного Совета СССР был заполнен исключительно военными. Чтобы лучше рассмотреть И.В. Сталина и четче расслышать его ожидавшееся выступление, я попытался пробраться поближе к первому ряду кресел. Но это мне не удалось: незнакомый офицер, наблюдавший за порядком, не пропустил меня ближе шестнадцатого ряда; он сухо заявил, что дальше проходить нельзя, так как там места предназначены для других лиц. Это меня несколько разочаровало, но препираться не было смысла, и я занял место в шестнадцатом ряду.

Вначале меня беспокоило опасение, что так далеко от сцены, где должен был появиться президиум, я не смогу хорошо рассмотреть и расслышать И.В. Сталина. А ведь в то время близко видеть вождя и слышать его живую, а не по радио речь считалось большим счастьем. И вот я становился человеком, видевшим и слышавшим живого Сталина и его ближайших соратников. Подвернется ли когда-либо в ближайшем будущем еще такой счастливый случай? Тогда я не мог предполагать, что мне придется неоднократно видеть И.В. Сталина, слышать его спокойную и до предела четкую речь и даже писать ему во время войны.

Успокоившись, я заметил телефон, встроенный в подлокотник кресла. Нетрудно было догадаться, что это устройство не что иное, как усилитель слышимости в зале. Опасения что-либо не услышать рассеялись.

Наступило назначенное время, и в помещении установилась торжественная тишина. Все с нескрываемым волнением ждали появления руководителей партии и правительства, захваченные интересом: действительно ли удастся увидеть вождя, услышать его голос? Что он скажет?

И вот слева из боковой двери на сцену выходят члены Политбюро и советского правительства: Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, Буденный, Тимошенко и др. Среди них – единственная женщина, активная в то время общественная деятельница в Верховном Совете СССР Асланова.

Народный комиссар обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, вежливо подталкиваемый И.В. Сталиным, выходит вперед и останавливается за центром большого стола. Как только руководители партии и правительства показались на сцене, весь зал загудел, присутствующие вскочили с мест и дружно зааплодировали. Раздались возгласы «Да здравствует товарищ Сталин! Слава партии Ленина – Сталина!» и другие подобные лозунги. Овация бушевала несколько минут. Аплодировали все находившиеся в зале и в президиуме. Аплодировал и сам Сталин. Восторженность не затухала, а нарастала. Жест рукой Тимошенко, приглашающий сесть, прервал овацию, и все заняли свои места. Шум круто оборвался, и в зале наступила глубокая тишина.

Выступление И.В. Сталина ожидалось всеми нами с неописуемым нетерпением и интересом. Это объяснялось не только тем, что нам посчастливилось видеть и слышать вождя, каждое слово которого считалось непогрешимой и мудрой аксиомой. Тому были более глубокие причины.

В Европе полыхала война. Гитлеровские полчища триумфальным маршем прошли почти всю Западную Европу, сметая на своем пути все и вся, разгромили Польшу и Францию, поработили народы многих стран, опутав их фашистской паутиной и развесив повсюду кровавые флаги со зловещей свастикой.

Геббельсовской пропагандой создавался миф о непобедимости германской армии, продолжавшей воздушную войну с Англией.

С гитлеровской Германией у нас был договор о ненападении, и казалось, нашей стране в ближайшее время ничто не угрожало. И все же события на Западе тревожили каждого из нас.

В академии при изучении международного положения вопросы взаимоотношений нашего государства с Германией затрагивались лишь вскользь, в общих чертах, без какой-либо существенной критики немецко-фашистского руководства. Касаясь военных действий в Западной Европе, нас очень общо знакомили с методами боевых действий и формами маневра германских вооруженных сил с точки зрения чисто военной. Наша печать в то время по вопросам взаимоотношений с Германией вела себя сдержанно и успокаивающе.

Не будучи в достаточной степени информированными по важнейшим международным событиям, мы нечетко представляли себе суть дела и часто спорили между собой по тем или иным моментам происходящего в мире, многое казалось непонятным и сомнительным. Кое-кто из нас высказывал соображения о том, что Гитлер прикрывался со стороны Советского Союза договором о ненападении и тем самым обеспечивал себе безопасность с востока при расправе с западными противниками, исключив какие-либо препятствия с нашей стороны. Некоторые же не соглашались с такими «политически незрелыми рассуждениями» и высказывали противоположные суждения, ничего не подвергая сомнениям. В этих спорах мимо нашего внимания не прошло и заявление германского министра иностранных дел Риббентропа в Москве после подписания упомянутого договора, когда он сказал, что надеется видеть Москву в ближайшем будущем еще более красивой. В этом заявлении некоторые наши товарищи усматривали далекоидущие намеки. Обсуждалась и недавняя поездка советской правительственной делегации во главе с Молотовым в Берлин, вызвавшая различные суждения в связи со слишком общими сообщениями печати об этой поездке. Было ясно, что возникли какие-то неразрешимые противоречия. Эти споры и рассуждения велись в кулуарах, возникая стихийно, ибо на занятиях и в официальных беседах такие проблемы не затрагивались. Здесь беседы не выходили за рамки сообщений печати, время от времени опровергавших тревожные слухи о недружественных поступках германского правительства по отношению к нашей стране. В то же время развертывание и наращивание сил Красной армии и перемещение войск к западным границам, о которых мы не могли не знать, красноречиво говорили о надвигающейся опасности войны. Во всем этом надо было разобраться. И мы ожидали, что выступление перед нами И.В. Сталина все прояснит, поставит точку над всеми суждениями и спорами.

Официальную часть правительственного приема, посвященную выпуску слушателей военных академий, открыл Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. Он предоставил слово для рапорта правительству об очередном выпуске из военных академий нового отряда командиров РККА с высшим военным образованием генерал-лейтенанту А.К. Смирнову, бывшему в то время начальником Управления военно-учебных заведений Красной армии.

Генерал вышел на трибуну и ровным, спокойным голосом без видимого волнения доложил о результатах выпуска очередного отряда командиров с высшим образованием. Он отметил, что военные академии дают Красной армии квалифицированных, преданных партии и советскому народу политически грамотных командиров. Особый упор он сделал на то, что слушателей в академиях учили тому, что нужно в современной войне, в условиях, приближенных к боевым, что выпускники хорошо изучили новые образцы боевой техники и вооружения, которыми оснащается Красная армия благодаря заботам партии и правительства, благодаря самоотверженному труду советского народа, ничего не жалеющего для обороны своего социалистического отечества. Докладчика выслушали внимательно, не прерывая. Казалось, что руководство докладом удовлетворено. И мы и руководители поаплодировали оратору.

Затем с приветствием выступил Михаил Иванович Калинин. Всесоюзный староста тепло поздравил выпускников и преподавателей с достигнутыми успехами, дал короткое напутствие и высказал добрые пожелания нам в дальнейшей работе и службе на благо Советской родины. Михаил Иванович особо ярко подчеркнул тот момент, что в академиях мы получили только начальные теоретические знания и навыки командиров с высшим образованием. Указав, что нам предстоит и дальше кропотливо и много учиться самостоятельно на практической работе в войсках и штабах. Слушали мы М.И. Калинина с теплотой и любовью. Ведь это был наш глубокоуважаемый всесоюзный староста. Так его называли в народе.

И вот слово предоставляется Иосифу Виссарионовичу Сталину. Маршал Тимошенко сделал это объявление с особым ударением и возвышением голоса. Мы вскочили со своих мест и неистово зааплодировали. Аплодировал и сам Сталин. В зале стали раздаваться торжественные возгласы в честь вождя, в честь партии. Овация длилась несколько минут.

И.В. Сталин подходит к трибуне и кладет на нее маленькую бумажку, – по-видимому, на этой крохотной бумажке были перечислены вопросы, которые он намеревался осветить.

За трибуной Сталин не стоял, он занял положение между столом и трибуной. В ходе выступления он время от времени подходил к трибуне и мельком заглядывал в записочку, взяв и снова положив ее на место, занимал прежнее положение. Выступление не по бумаге, не по заранее написанному тексту вызывало к нему еще большее уважение. Не было заметно никаких признаков того, что его выступление стенографируется или как-либо фиксируется. Представители прессы не присутствовали. Нас заранее предупредили, что будет сказано что-то очень важное, доверительное только для нас, не подлежащее разглашению, и потому записывать выступление не разрешалось. Но я все же умудрился основной смысл речи незаметно записать в маленьком блокноте, предусмотрительно захваченном с собой. Записывал я отдельные фразы и слова так, чтобы смысл был понятен только мне одному, чтобы никто другой не смог разобраться в моих пометках. Это была неполная и краткая запись, но она позволяет воспроизвести в памяти главное содержание сказанного. Этот блокнотик прошел со мной всю войну, с ним я переплывал реки под огнем противника, ходил по территории, занятой вражескими войсками, и сберег его вместе с партийным билетом, удостоверением личности и пистолетом. Его я берегу и теперь, как дорогую реликвию. Вглядываясь в полустершуюся карандашную запись, я мысленно возвращаюсь в кремлевский зал, и в памяти звучит проникновенная и прозорливая речь И.В. Сталина в преддверии Великой Отечественной войны, неизбежность которой он предсказал уже тогда, предвидя ее вероятный характер, исход и последствия, вселил в нас уверенность в окончательной победе над сильным и коварным врагом.

Полагаясь на не подводившую меня память и скудную запись, я постараюсь изложить это историческое выступление главы партии и вождя советского народа в том виде, в каком оно мне запомнилось и представляется сейчас, спустя многие годы. Может статься, что я и допущу незначительные неточности и неисчерпывающую полноту речи И.В. Сталина из-за несовершенства человеческой памяти, подверженной размыванию потоком времени, но я уверен, что общий смысл ее передам правильно.

3

Свое выступление И.В. Сталин разделил на разные по значимости и объему части. Говорил он спокойно, ровным голосом, четко выражая каждое слово, отчерчивая каждую фразу, как законченную мысль. Сильно заметный грузинский акцент не мешал четкости выражений и яркости речи. От этого она приобретала особую самобытную окраску и неповторимость.

Как только стихли аплодисменты, оратор сердечно приветствовал выпускников академий и поздравил с успешным окончанием учебы. С отеческой теплотой он оценил учебные старания слушателей академий и труд командиров и преподавателей. Выразил он это сердечно, коротко и больше не возвращался к этому вопросу.

Очаровывала последовательность выражения мысли, глубокая убедительность сказанного, взаимосвязь освещаемых вопросов и удачные переходы от одной концепции к другой. Речь дышала уверенностью, несомненностью суждений, ненавязчивостью. Она была свободна от самолюбования оратора и поучительности тона. Чувствовалось во всем, что говорит человек, обладающий широкой эрудицией, глубоким знанием дела и не кичащийся своим высоким положением в партии и государстве. Веяло простотой и душевностью.

Мы слушали его с непоколебимой верой и преданностью, с гордостью, надеждой и уверенностью в будущем, смотрели на него как на мудрого вождя и учителя, подхватившего великое знамя коммунизма из рук В.И. Ленина и с честью несущего это святое знамя к великой цели, возглавляя ленинскую партию и многомиллионные народные массы. Мы с сердечной теплотой смотрели на сидящих в президиуме его известных в народе соратников, с молодых лет посвятивших себя революции, прошедших тюрьмы и ссылки во имя будущего народа, отдавших себя целиком служению делу великого Ленина. Хотелось быть хоть капельку похожим на них, подражать им в работе и жизни, под их руководством идти в смертный бой на защиту завоеваний Великого Октября.

После приветствия и поздравления И.В. Сталин чуть заметно улыбнулся и перешел к замечаниям по рапорту генерала Смирнова и в адрес начальников академий, присутствовавших в зале.

В адрес генерала Смирнова он высказал примерно следующее:

– Только что докладывал правительству генерал Смирнов, отметивший, что в наших академиях учат тому, что нужно на войне. Говорил он неправду, и я ему не верю.

Это замечание вызвало настороженность и недоумение. Но все прояснилось с продолжением речи оратора. Сталин обратился к начальнику Военно-воздушной академии генералу Н.А. Соколову- Соколенку:

– Какие военные самолеты вы изучаете со слушателями? Старые? Несекретные? А новые современные образцы прячете от них под брезентом. Почему? Скажете, что эти самолеты секретные, – ответил он за начальника академии, стоящего в зале навытяжку. – Для кого секретные? Для тех, кто на них пойдет в бой? Так, что ли?

Соколов-Соколенок ничего сказать не решился, промолчал.

Затем оратор обратился к начальнику артиллерийской академии генералу Сивкову. Тот быстро поднялся с кресла и по-солдатски принял стойку «смирно».

– А вы какие орудия изучаете со слушателями? Тоже старые, несекретные?

Генерал Сивков также промолчал, не решившись что-либо сказать в свое оправдание. Да и как было оправдываться, когда Сталин говорил истинную правду.

Примерно таким же образом Сталин поднял с кресел и некоторых других начальников академий.

Развивая мысль, оратор перечислил образцы новых самолетов, танков, артиллерийских орудий, военных кораблей, отметив их высокие боевые качества и перспективу оснащения ими войск.

Мы были потрясены. Глава правящей партии откровенно говорил чистейшую правду. Для нас это был больной вопрос. Действительно, о последних образцах боевых самолетов, танков, артиллерийских систем и некоторых видов боеприпасов мы лишь слышали и имели довольно-таки смутное представление. Изучение устройства этого нового оружия и способов его боевого применения в академиях не практиковалось. Оно было строго засекречено. Даже тактико-технические характеристики новых образцов вооружения от нас скрывались. Их знали только те офицеры, которые имели к ним непосредственное отношение по службе вне академии. И вот И.В. Сталин высказался, и довольно резко, откровенно и ясно в нашу пользу. Его забота о повышении боеспособности войск со всей прямотой прозвучала в этих публичных замечаниях, и мы еще больше утвердились в уверенности, что он все знает до мельчайших подробностей и что скрывали от нас новейшие перспективные образцы боевой техники неправильно, вопреки мнению правительства; что это явление расценивается руководством как ничем не обоснованное и как вредное недоверие к тем, кто пойдет в грядущие бои с именно новым, современным оружием, поступающим на оснащение войск.

4

Такая забота о подготовке военных кадров и знание истинного положения дел в этом вопросе со стороны руководства страны нас буквально окрыляли, вызывали еще большую гордость за причастность к военной службе. Упущения теперь будут устранены, думалось нам. Так оно впоследствии и было: новые, перспективные образцы вооружения стали изучаться не только в академиях, но и в военных училищах и в войсках.

Затем И.В. Сталин перешел к следующей и основной части своего выступления, представляющей наибольший интерес и значимость. Прежде всего он заметил, что мы, окончив академии и побывав на встрече с руководителями партии и правительства, разъедемся в войска. Нас спросят на местах, как оценивает руководство страной развитие международных событий? Какие теперь стоят задачи перед народом и вооруженными силами?

– Я хочу кое-что разъяснить вам по этим вопросам, чтобы вы были ориентированы, могли правильно рассказать о складывающемся положении в мире и как расценивает правительство текущие события и ближайшее будущее, – с явной озабоченностью обратился оратор к аудитории.

Для нас это было очень важно. В академии мы изучали тактику, основы оперативного искусства, уставы, военную историю, марксистско-ленинскую науку и другие вопросы учебной программы. Но острые вопросы текущего момента, создавшегося международного положения и внешней политики нашего государства нам преподавались лишь в общих чертах, в рамках газетной информации. Многое оставалось непонятным, волнующим. Опровержение в печати слухов о готовящемся нападении фашистской Германии на Советский Союз, мотивов сосредоточения крупной группировки немецких войск в прилегающих к нашим западным границам районах, сообщений о неоднократном нарушении наших воздушных границ немецкими разведывательными самолетами вызывали самые различные кривотолки и недоумение. Хотелось услышать ответы на эти волнующие вопросы из уст самого Сталина, который должен внести ясность.

Развивая мысль, И.В. Сталин сказал, что за последние два года многое изменилось. Недавние военные конфликты в разных районах, в которых наша страна вынуждена была принимать участие, защищая свои государственные интересы, дали много важных и поучительных уроков. Они обогатили знаниями и более реальными взглядами на вещи тех людей, которые хотят обогащаться.

Мы, продолжал оратор, изучая уроки военных действий, извлекли определенный опыт из войны в Испании и особенно из недавней советско-финской войны. Здесь мы воочию столкнулись с принципиально новыми явлениями современной войны и сделали для себя практические выводы.

Красная армия теперь стала другой, чем была три-четыре года назад, пояснил он. Тогда основную ее силу представляла пехота, без механизированных войск, мало было авиации и танков. Главную массу армии составляли территориальные войска. Все это не соответствовало требованиям современной войны. Теперь мы создали кадровую армию, оснащенную новейшими самолетами, танками, артиллерийскими орудиями, боевыми кораблями, средствами передвижения и многим другим. Удельный вес механизированных, моторизованных и танковых соединений и частей резко увеличился. Оратор открыто назвал количество имеющихся у нас дивизий и сколько из них мотомеханизированных и танковых в относительных показателях к общему числу дивизий. Он сделал особый упор на происходящий процесс дальнейшего развития нашей кадровой армии и оснащения ее новой боевой техникой. Упомянув о безграничной любви советского народа к своей армии и о заботе партии и правительства о ее бойцах – красноармейцах и командно-политическом составе, он перешел к рассмотрению войны в Европе. Прежде всего остановился на фашистской Германии. Тут же в моей памяти всплыл такой случай. Однажды мы стали приставать к лектору-международнику с вопросами, касающимися договора с Германией о ненападении. Разъясняя выгодность для нашего государства этого договора, он в конце концов отделался известной поговоркой: «Когда садишься ужинать с чертом, бери ложку подлиннее», что должно было означать: на договор надейся, но бдительности не теряй, будь готов к любому вероломству, особенно когда это касается такого партнера, как германский фашизм. Слова Сталина о взаимоотношениях с этой вероломной и воинственной страной, захватывающей и порабощающей одно государство за другим, представляли безграничный интерес.

В оценке И.В. Сталина положение выглядело так. Когда Германия, побежденная в Первой мировой войне, собравшись с силами, выступила за ликвидацию позорного и унизительного для немецкого народа навязанного ему Версальского договора, ее можно было понять. Но немецко-фашистское руководство, упоенное первоначальными легкими военными успехами, пошло дальше и выступило за гегемонию в Европе, навязывая свою волю другим народам, оккупируя их земли.

Война Германии носит несправедливый, захватнический характер, она направлена на порабощение народов. Ведется много разговоров, отметил далее оратор, распространяемых фашистской пропагандой, о непобедимости немецкой армии. Такие утверждения основываются на молниеносном разгроме Польши, а затем и Франции. Является ли в действительности немецкая армия непобедимой?

– Нет, не является! – ответил оратор на самим же поставленный вопрос. – Во-первых, непобедимых армий вообще не существует. Этот тезис относится и к немецкой армии, имеющей временные успехи…

Услышав это утверждение, я вспомнил распространенную у нас концепцию о непобедимости Красной армии. Но Сталин не сделал на сей счет никакой оговорки, следовательно, он относит понятие о непобедимости ко всем без исключения армиям, в том числе и нашей. Одним словом, заявление Сталина как-то не вязалось с утвердившимся понятием, хотя он и говорил не о Красной армии, а о германской. «Сталин знает, что говорит, – подумал я. – Ведь его указания ни по какому вопросу не вызывали сомнений».

Хотя это положение высказывалось таким непререкаемым авторитетом, как Сталин, впервые, для нас оно не было открытием по существу, ибо каждый здравомыслящий человек отдавал себе отчет в том, что каждая армия стремится к победе; личному составу внушается вера в непобедимость своей армии, что должно вселять уверенность в благоприятном исходе вооруженной борьбы. Но для победы в войне одной веры в конечную победу далеко не достаточно, хотя она, эта вера, играет немаловажную роль, рассуждал я мысленно. И все же внушать армии несомненную веру в ее непобедимость значило демобилизовывать усилия личного состава, направленные на подготовку к тяжелой и опасной войне с сильным противником, необоснованно снижать меру опасности и невольно сеять безответственность в понятия определенной части людей, не находящих логичным идти на смерть ради победы, которая и без этого якобы неизбежна для непобедимой армии.

Это были не просто досужие рассуждения. С такими отдельными явлениями приходилось встречаться в последующем, на войне. Мне представлялось, что И.В. Сталин высказывал тезис о том, что непобедимых армий не существует, не случайно. По-видимому, он имел здесь две цели: теоретически развеять миф о непобедимости немецкой армии – с одной стороны, и опровергнуть шапкозакидательские настроения, укоренившиеся в сознании некоторой части нашего общества в то время, – с другой.

– Во-вторых, – продолжал Сталин, – немецко-фашистская армия еще не имела перед собой достойного противника, способного переломать хребет ее бронированному чудовищу. Когда эта хваленая армия столкнется с по-настоящему сильной армией, она будет разгромлена наголову.

Он напрямик не сказал, что такой армией должна будет явиться именно Красная армия, само собой разумелось, что он имел в виду ее. В самом деле, в то тревожное время в мире не существовало армии, способной противостоять германским моторизованным армадам, кроме нашей Красной армии. В этом не было ни малейших сомнений. «Следовательно, нам придется помериться силами с кичащимися своей непобедимостью зарвавшимися фашистскими вояками», – подумалось мне.

– Говорить о непобедимости немецкой армии рано и в принципе неправильно, продолжал оратор. – Чем же объясняются успехи немецкой армии на данном этапе? – поставил вопрос Сталин. И тут же стал объяснять. Объяснение выглядело так.

Положение для немецкой армии сложилось намного благоприятнее, лучше, чем для французской или английской армии. А это очень важно, этого нельзя не учитывать. Здесь проявились глубокие причины. Наш великий учитель Владимир Ильич Ленин, особо подчеркнул оратор, как-то сказал, что разбитые, побежденные нации хорошо учатся. Со своей стороны я могу добавить, что и разбитые армии хорошо учатся. Так получилось и с Германией. Будучи разгромленной в Первой мировой войне, она извлекла горькие уроки из своего поражения, сделала необходимые выводы и создала мощные вооруженные силы, оснастив их современным вооружением и другой военной техникой. Под лозунгом реванша за поражение германская армия воспитывается в воинственном, захватническом духе, ей прививаются бесчеловечные, аморальные свойства, дух агрессии и порабощения других народов.

Вооруженным силам в Германии придается чрезвычайное значение: на их содержание, подготовку и развитие тратятся колоссальные средства. Стремление немецко-фашистских руководителей к установлению военной силой гегемонии в Европе, а затем и во всем мире превратило страну в гигантский военный лагерь. Все подчинено военным акциям, захвату чужих земель, разжиганию ненависти к другим народам, укоренению расистского мракобесия.

Упоенное легкими успехами, немецко-фашистское руководство потеряло голову и уверовало в свои безграничные военные возможности. Привилегированное положение военных в стране, особенно офицерского состава, необузданные грабежи и бесчинства в побежденных странах усилили завоевательские устремления немецких войск, утвердили в их сознании веру в безнаказанность и превосходство немецкой нации над другими народами.

Попустительство и уступки западных капиталистических держав, стремящихся направить Германию против Советского Союза, дали возможность ей захватить Западную Европу и мобилизовать весь ее военно-экономический потенциал для дальнейшего ведения агрессивных войн. Это намного усиливает военные возможности фашистской Германии. И все же фашистское руководство Германии ставит перед страной и ее вооруженными силами военно-политические цели, не соответствующие их реальным возможностям. Такая политика приводит к авантюризму, прикрываемому мифом о непобедимости.

Как бы ни развивались события в ближайшем будущем, в конце концов фашистская Германия будет разгромлена и порабощенные народы Европы освободятся от фашистского ига.

– Какого же противника до сих пор имела перед собой германская армия? – продолжал развивать мысль И.В. Сталин. – Это устаревшие французская и английская армии. Франция и Англия, выйдя из Первой мировой войны победительницами, самоуспокоились, не извлекли из победы правильных уроков, слабо воспринимали новые явления, возникавшие с развитием исторического процесса и военного дела. Они смотрели не вперед, а назад, самодовольно упиваясь собственными победами. Эти страны не уделяли должного внимания своим армиям, переоценили свои захваченные благодушием армии.

Военные люди в этих странах оказались в самом невыгодном положении. Поэтому у них в армию шли и пополняли офицерский корпус только неудачники, которые не могли благополучно устроить свою жизнь в гражданских условиях.

Подчеркивая непопулярность армий в названных странах, победивших в Первой мировой войне, оратор со сдержанной улыбкой проиллюстрировал высказанную мысль примером.

– Ну, скажем, в Англии, например, дошло до того, что там порядочная девушка не выходит замуж за военного. Такое же примерно положение и во Франции. Это наглядно показывает положение там людей, посвятивших себя армии.

Эту часть своего выступления Сталин закончил тезисом, который я записал дословно. Он сказал: «Страна, которая не ценит и не любит свою армию, которая не готова носить ее на руках, не может иметь сильной армии».

Затем он коротко сказал о любви советского народа к Красной армии, об уважении у нас в стране к военнослужащим, о заботе о них. Чуть повысив голос, оратор отметил, что у нас лучшие люди идут в армию, становятся на защиту своей социалистической Родины, посвящая себя целиком военной службе, став красным командиром или политработником.

Эта и ещё 2 книги за 399 ₽