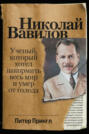

Николай Вавилов. Ученый, который хотел накормить весь мир и умер от голода

Текст

Перейти к аудиокниге

Ваш доход с одной покупки друга: 49,90 ₽

- Объем: 430 стр. 15 иллюстраций

- Жанр: биографии и мемуары

Глава 5

На крыше мира. 1916 год

В начале ХХ века растениеводы занялись поисками редких генов среди диких сородичей основных культурных растений. Возможно, эти гены придадут устойчивость к болезням, экстремальным температурам и засухе основным продуктам питания, например пшенице и ячменю. Николай Иванович выдвинул теорию, согласно которой наилучшие края для поиска – это отдаленные горные районы, такие как Памирское плато, высокогорная система на южной границе Российской империи. Вместо того чтобы вернуться в Москву после командировки в Персию, Вавилов купил еще трех лошадей и отправился в организованную им самим зарубежную экспедицию.

В 1916 году ранняя зима пришла на Памир уже в сентябре. Снежные хлопья укутали горные степи и узкие ущелья в той части Средней Азии, где сходятся Россия, Индия, Афганистан и Китай. Ледник Демри-Шаург был скован коварной мореной из скользкого серого сланца. Путники были вынуждены спешиться и вести лошадей под уздцы[72].

Тропинка по краю ледника тоже таила опасность. Снежные мосты над ледниковыми речками и ручьями подтаяли за лето. Они обрушивались от самых легких шагов. Чтобы переправиться на другой берег через стремительные потоки холодной воды, путешественникам приходилось мастерить гупсары – плоты из стволов деревьев поверх наполненных воздухом козьих шкур. В особенно узких местах скалистой тропинки путники с осторожностью пробирались по оврингам – вбитым в скалу бревнам с настилом из плетеных веток и плоских камней. Эти шаткие и непрочные горные пути были проложены для переброски и снабжения царских войск. На таком рискованном (особенно для вьючных лошадей) маршруте караван делал не более полутора километров за час. Не каждому путнику удавалось добраться до цели живым. Памир не зря называют «подножье смерти».

На третий год Первой мировой войны в этих краях возникла еще одна опасность. Линия фронта между российскими и турецкими войсками проходила на северо-востоке Ирана, на сотни километров западнее маршрута каравана Вавилова. Но наступление турок вынудило русскую армию отступать. Ошеломленный поражением своих войск, царь нуждался в местном подкреплении. Был издан указ о мобилизации кочевого киргизского населения, но те отказались присоединиться к русской армии[73]. На подавление восстания были посланы верные трону казаки. Киргизы бежали в горы. Сообщалось о нападениях и ограблениях путников на Памире, а то и об убийствах. Но Николай Иванович был полон решимости продолжать экспедицию.

Изучая историю земледелия, он предположил, что в высокогорных плодородных долинах Памира могли расти выносливые сорта пшеницы, до той поры неизвестные современным ботаникам. Вавилов вынашивал теорию о происхождении культурных растений. Он предполагал, что когда собиратели растений из Европы и Америки искали неизвестные сорта, то ошибочно сосредоточивали свой поиск в низменных равнинах, в местах становлений древнейших цивилизаций в междуречье Тигра и Евфрата. Но в воображении Николая Ивановича наибольшего разнообразия следовало ожидать в горных районах, таких как Памир. По его мнению, ранние земледельцы были вынуждены селиться на почти недоступных высотах из-за конфликтов за участки земли и в борьбе за существование в густонаселенных районах. И если он окажется прав, то в горных областях Юго-Западной Азии, в горах Африки, в американских Кордильерах, на высокогорьях Средней Азии или в альпийском поясе Кавказа можно будет найти настоящие генетические сокровища.

Памир раскинулся над ханскими владениями Бухарского эмирата (современный Таджикистан и Узбекистан), Афганистаном и Китаем. Поразительной красоты ледниковые долины на высоте от трех с половиной до четырех тысяч метров обрамляются пиками-семитысячниками, растущими из хребтов, которые тянутся с востока на запад и на юг. На высокогорном плато Вавилов рассчитывал обнаружить разнообразие культурных растений с коротким вегетационным периодом, приспособленных к каменистым почвам, суровому климату и редким осадкам – иными словами, к почти точной копии климата севера России.

Киргизские мятежники перекрыли обычный путь по Алайской долине, а это означало, что единственно возможной была наиболее трудная дорога – по леднику Демри-Шаург. Ферганский губернатор и командующий округом в Коканде настоятельно советовали Вавилову воздержаться от такого сумасбродства. Некоторые перевалы уже занесло снегом, вдоль намеченного маршрута находилось всего несколько кишлаков, и карты местности были малопригодные.

Николай Иванович стоял перед выбором: возвращаться в Москву или идти через ледник. Он настоял на продолжении миссии. В ответ на обращение дать каравану охрану военные только фыркнули: на этот раз экспедиция не считалась официальной командировкой. У Вавилова при себе только и было что рекомендательные письма «Петровки» и малоизвестного Московского общества испытателей природы. Генерал отказался выделить даже одного-единственного казака.

На помощь пришел русский политический агент в Бухаре. Он рассчитывал, что Николай Иванович любезно отзовется о нем в своих сообщениях и что они дойдут до нужных людей в Петрограде. С его подачи бухарский эмир дал знать своим подчиненным по пути через ледник, что им не сносить головы, если с русским ученым что-то стрясется. Он также предложил помочь нанять лошадей и проводника по имени хан Кильды в чине мирза-баши. Это был толстяк лет пятидесяти. Он носил восточный халат всех цветов радуги с огромными цветами и блестящий серебряный пояс. Николай Иванович позже признался, что был несколько смущен великолепным нарядом гида: «…показалось, что не ему меня сопровождать, а мне его»[74]. Он беспокоился, что такому грузному хану будет тяжко преодолевать горные перевалы.

Но мирза-баши оказался отличным спутником. У него была представительная внешность, и человек он был образованный. Даже чин его переводился как «грамотей». Он говорил на узбекском языке, на языке Персии фарси, понимал по-киргизски и даже немного изъяснялся по-русски. Хоть он и не разбирался в ботанических материях, но жаждал учиться. Он быстро увлекся сбором растений и расспросами местных жителей о сельском хозяйстве. Он «вообще был недурным помощником, – писал Николай Иванович, – …только все время говорил, что за всю свою жизнь, объехав верхом всю горную Бухару, такого плохого места не видел»[75].

В конце августа маленький караван Николая Ивановича, состоявший из двух всадников и двух пеших проводников, на шести лошадях тронулся в путь, ориентируясь по приблизительной и не всегда точной русской военной карте. Трудно вообразить более мирное зрелище в разгар войны и восстания горных племен. Мирза-баши в развевающемся халате; Николай Иванович в сером шерстяном пальто, костюме-тройке, белой рубашке с галстуком и фетровой шляпе-федоре. Поперек груди у него прочно закреплена кожаная полевая сумка для сбора образцов растений. С плеча свисает фотоаппарат. На лошадей навьючены дорожные вещи, книги и справочники. План действий: каждый день к вечеру добираться до очередного маленького кишлака, где мирза-баши будет договариваться о ночлеге.

Хребты Памира вертикально вырастают из Бухарского нагорья. Караван продвигался по тропе шириной от силы два метра, пробитой армейскими саперами в почти отвесной скале. Лошадей приходилось переправлять через ледяные реки и широкие расселины. Как рассказывал Вавилов, через одну из таких трещин более метра шириной проводники улеглись как «живой мост», по которому прошли лошади, Вавилов и тучный мирза-баши.

Переход через ледник Демри-Шаург тянулся медленно. Иногда караван за час продвигался не больше чем на пару километров. Пришлось остановиться около ледника на ночь. Николай Иванович писал: «Ночлег нас застал под скалами. Путешествие не было рассчитано на ночлег около ледников. Отсутствие теплой одежды заставляло скорее двигаться дальше. Состояние замерзающего в течение двух суток не очень приятно, и оно смягчается лишь общим пониженным тонусом – безразличием ко всему, что бы ни случилось». Целью стало просто выжить.

18 сентября ледник наконец-то был пройден, но следующий этап оказался не менее устрашающим. Извилистая тропинка шла вдоль отвесной скалы над километровой пропастью над верховьем реки Пяндж, одной из величайших рек Средней Азии.

Иногда тропинка сужалась до того, что лошадей надо было вести за собой, двигаясь гуськом. Иногда расширялась, и можно было двигаться бок о бок. Порой она сменялась скалистыми уступами, по которым даже привычные к горам лошади пробирались с большим трудом. Над путниками нависали выступы острых скал, а в километре внизу бурлила холодная синяя река. Такой переход был бы проверкой на физическую выносливость для бывалого горного егеря царской армии. Но этот караван вел одетый в костюм Вавилов, без специальной экипировки и с той же целеустремленностью, которую проявлял на каждом жизненном этапе. Они поднимались все выше, тропа делалась все круче, а обрыв над пучиной виделся все более четко. Важно было не делать резких движений, чтобы не испугать лошадей.

Но вот тропа расширилась, и Николай разрешил спутникам снова сесть верхом. И едва они обогнули угол, как из гнезда в скалах наверху взлетели два орла и закружились над караваном. Лошадь под Николаем Ивановичем шарахнулась и вскачь понеслась по тропе. От неожиданности он выпустил из рук поводья. За несколько жутких секунд неустрашимый русский охотник за растениями приготовился к тому, что полетит вниз в ущелье. Каким-то чудом лошадь удержалась на тропе; каким-то чудом Вавилов удержался в седле. «Такие минуты, – прозаично заметил он, – дают закалку на всю жизнь, они делают исследователя готовым ко всяким трудностям, невзгодам, неожиданностям. В этом отношении мое первое большое путешествие было особенно полезно».

Путникам не всегда улыбалась удача. При переходе через речной порог одна из вьючных лошадей сорвалась в реку. Бурлящий поток потащил лошадь вниз по течению вместе с вьюком, полным путевых журналов и образцов растений. Лошадь и вьюк затянуло под ледяной мост. Несколько часов ушли на бесполезные поиски лошади, багажа и ценных справочников вдоль русла реки.

Но вот горные кручи остались позади и караван вошел в широкую цветущую долину, покрытую полями и садами. Столица долины – город Гарм. Самая изнурительная часть тропы пройдена. Кое-где лошади смогли даже перейти на рысь. Вавилов занялся сбором местных сортов пшеницы, ячменя, ржи и высокопродуктивных образцов льна-кудряша, из которого делают ткань.

В Гарме караван отдохнул и пополнил запасы. Двое проводников-киргизов ушли обратно, забрав с собой лошадей. Бек Гарма помог заново снарядить караван с проводниками-таджиками. Дорога из Гарма в военный форпост Хорог – хорошо проторенный путь, здесь были разбросаны частые кишлаки в полдюжины домов. Таджики выращивали яровую рожь, горох, чину и местные сорта бобов. Почву под посевы обрабатывали простой деревянной сохой. Тягловой силой служила пара быков, а иногда и коровы.

Николай Иванович так описывал следующий этап экспедиции: «Вот и Шугнан и Рошан, с замечательным селением Калай-Вамар. Находки здесь, на высотах около 2,5 тыс. м, превзошли всякие ожидания. Гигантская рожь 1,5 м высотой, с толстыми стеблями, с крупным колосом, крупным зерном, и среди нее совершенно оригинальные, несомненно впервые установленные, так называемые безлигульные формы ржи. Впоследствии оказалось, что эта рожь отличается необычайно крупной пыльцой, крупными пыльниками: безусловный эндем! Ради ее одной надо было быть на Памире!»

В Шугнане Николай Иванович познакомился с памирским селекционером Абдулом Назаровым. Тот был женат на афганке с противоположного, левого берега Пянджа. Через жену Назарову удалось заполучить семена редкой афганской пшеницы, которая поспевала иногда на двадцать дней раньше, чем обыкновенная памирская. Таджикские земледельцы стали отдавать предпочтение этой скороспелой разновидности. Вавилову отсыпали немного семян для коллекции.

Вавилов писал свои заметки, исполненные воодушевлением от новых открытий, на одном дыхании. Полного энергии Вавилова увлекали не только растения, но и все, что его окружало – люди, их языки. Он отметил, что жители Памира имели арийское происхождение и их лица мало отличались от лиц европейцев. «Лица памирских таджиков добрые, приветливые, и, в отличие от персов с их болтливостью и вычурностью в самых простых обиходных разговорах, просты и немногоречивы. Боязливости к европейцу совсем не чувствовалось. Люди одеваются преимущественно в светлое. Женщины, в отличие от иранских и дарвазских селений, не закрывают лица, хотя и стараются избегать мужчин. Ребятишки немного пугаются появления неизвестного с фотографическим аппаратом».

Николай Иванович начал подробно изучать, чем питаются местные жители. Самым обычным блюдом была похлебка из гороха, ячменя, пшеницы и проса. Дрожжей здесь не знали, пекли лепешки. Кушанья из мяса ели только по праздникам, и изголодавшийся мирза-баши следил за тем, чтобы караван праздников не пропускал. Вавилов писал, что в один прекрасный день «вместо обычных 40–50 верст мы сделали 90 и успели на угощение к беку». Местным бонзам и знати всегда дарили в подарок цветные халаты. Мирза-баши потрафили не только едой, но и еще одним роскошным халатом.

Пройдя по горам еще полтораста километров, экспедиция пришла в Хорог, крупное селение и центр управления Памиром. К удивлению Николая Ивановича, в офицерской столовой оказалась «неплохая библиотека» и доставленный сюда на яках рояль. Офицеры устроились здесь как дома и даже наладили электростанцию на быстротечной реке Гунт. По рассказу Вавилова, «…под самым Памиром можно пробыть несколько дней в европейской обстановке».

Передохнув в Хороге, экспедиция углубилась в Памир по долинам рек Гунта и Шахдары. И тут, на просторах суровой земли, Вавилов нашел настоящий клад. Перед ним были эндемические пшеницы с тяжелыми вздутыми колосьями красивого белого зерна. Он знал, что белизну обеспечивает малое количество дождей. Такое растение может быть пригодно для возделывания в засушливых районах России. Вдобавок на этой пшенице абсолютно не было ни ржавчины, ни мучнистой росы. «Нет никаких сомнений в том, что таких пшениц еще не видал и не знает ботаник», – заключил Вавилов.

Тут, посреди высокогорного плато с малочисленным населением и натуральным сельским хозяйством, Вавилов нашел подтверждение своей догадке о предках этих земледельцев. Они бежали в горы с равнин, где древнейшие земледельческие цивилизации изначально окультурили пшеницу, ячмень, чечевицу и рожь. Беглецы с равнин изолированно селились на малодоступных высотах – в природных крепостях, которые защищали их от диких зверей и враждебных соседей. Памир не являлся «центром происхождения» растений; он играл роль «естественной природной лаборатории», где на протяжении тысячелетий выработались «своеобразные формы» земледельческих культур. Большое количество диких сородичей этих культур свидетельствовало об «огромной пластичности видов». А это сулило новые открытия в будущих экспедициях по разгадке их эволюции: «Наличие в горных районах диких родичей в виде огромного количества дикого ячменя, диких эгилопсов (Aegilops) – ближайших родичей пшеницы, дикой ржи, дикой чечевицы показывало воочию, что здесь возможна разгадка самой увлекательной, самой запутанной эволюционной загадки».

Более того, Вавилов убедился в том, что множество различных культур – овощи и зерновые – можно выращивать на высоте до 3900 метров. Сорта растений в условиях крайних высот отличались скороспелостью и быстрым развитием и переносили низкие ночные температуры, характерные для этих высот даже летом.

Как писал Николай Иванович много лет спустя, находки из собранной коллекции семян культурных растений «превзошли все… ожидания». Это «определило направленность дальнейших путешествий».

Найденные на Памире новые виды пшеницы и ржи задали Вавилову курс на поиск истоков происхождения культурных растений. Первым объектом его исследования будет рожь, традиционная культура дореволюционной России. Традиционный русский черный хлеб печется из ржи. В те времена Россия выпекала больше ржаного хлеба, чем весь остальной мир, вместе взятый. Рожь не только урожайнее пшеницы, но и более морозостойка. Она была главной озимой культурой в суровом климате Центральной, Западной и Северной России.

Вавилов смог проследить происхождение ржи, растущей на полях в России, от сорняка, который он нашел среди посевов пшеницы и ячменя в Юго-Западной Азии. Отсюда начнется энциклопедический труд об эволюции основных мировых продуктов питания. Вопрос был в том, где найти районы, которые Вавилов назвал «центрами происхождения». А затем предстояло проверить основную гипотезу о том, что в «центрах происхождения» основных земледельческих культур содержится их наибольшее разнообразие, а значит, и скопление ценных генов.

Глава 6

Революция и Гражданская война

Революция 1917 года в России явилась протестом не только против монархии, но и против тяжелейших потерь в Первой мировой войне на фоне хронической нехватки продовольствия. В марте 1917 года Николай II отрекся от престола. Было образовано Временное правительство. В октябре власть захватили большевики. В марте 1918 года в Брест-Литовске между Россией и Германией был подписан мирный договор – дорогой ценой: Россия отдала почти четверть своей европейской территории и населения. За этим последовали три года ожесточенной Гражданской войны между Красной армией большевиков и Белым движением – силами контрреволюции и иностранных интервентов. Белые контролировали большую часть Сибири и юга России вплоть до своего разгрома в 1922 году. Во времена этих катаклизмов Вавилов стал профессором агрономии в Саратове – зерновой столице на Волге и стратегическом центре гражданской войны. Николай Иванович продолжил научные исследования в губернии на окраине плодородного российского Черноземья. Он выращивал наиболее урожайные сельскохозяйственные культуры, которые скоро будут крайне востребованы. Надвигался голод.

Осенью 1916 года Николай Иванович вернулся в Москву из экспедиции. Новости с фронта становились все тревожнее, забастовки учащались, а нехватка продуктов ощущалась все острее. Конец монархии был неизбежен – неясно было только, каким будет этот конец. В доме Вавиловых на Средней Пресне глава семьи Иван Ильич уже готовился к бегству в Европу, а мать пыталась хоть как-то прокормить семью. Единственная радостная новость пришла в дом лишь через два года, когда младшему брату Николая Сергею удалось бежать из плена. Он попал в германский плен под Двинском и спасся благодаря тому, что хорошо говорил по-немецки[76].

Однако Николай Иванович не падал духом. Каждый день он отправлялся на работу в «Петровку», не отвлекаясь на нескончаемые неприятные события вокруг. Вавилов уже сделал главный выбор в жизни. У него была своя революция: сажать, холить и лелеять крошечные зеленые ростки, дать им взойти и созреть и затем с их помощью преобразовать сельское хозяйство в России и во всем мире, чтобы избавить человечество от голода. Жизнь коротка. У него не было ни лишнего времени, ни склонности к политике или к участию в Гражданской войне. Для достижения высшей цели Вавилов готов был работать с любыми политическими структурами. Его проницательность и решимость помогали ему преодолевать преграды, трудности и неудобства смутного времени. Его грандиозный замысел требовал максимума внимания и тщательных научных исследований.

На экспериментальных полях «Петровки» были высеяны образцы сортов пшеницы и ржи, которые ученый привез из Персии и с Памира[77]. Весной 1917 года Вавилов опубликовал статью «О происхождении культурной ржи», в которой продемонстрировал, что рожь прошла путь, отличный от эволюции других старинных продовольственных культур, таких как пшеница и ячмень. Он высказал догадку, что, вероятнее всего, рожь впервые возникла как сорняк в горах Восточной Турции, Армении и северо-запада Ирана, то есть там, где суровый климат был непригоден для пшеницы и ячменя[78].

Летом 1917 года два высших учебных заведения – в Саратове и в Воронеже – предложили Вавилову профессорские должности на факультетах земледелия. Это было признанием таланта тридцатилетнего ученого, только что получившего докторскую степень. В конечном итоге выбор пал на Саратов. Николай Иванович написал коллеге: «Суета кончилась, как видите, тем, что я отныне по крайней мере на некоторый срок саратовец». И добавлял: «Жить в… даже Саратове лучше, чем в Москве»[79]. Он ехал один. Катя оставалась в Москве. Формально причина была в том, что в Саратове не было квартиры, так что Николай Иванович жил в рабочем кабинете за ширмой. Они прожили на такой лад восемнадцать месяцев. Похоже, Вавилов не торопился менять свой холостяцкий образ жизни.

Саратов был основан в конце XVI века как пограничная крепость в цепочке сторожевых поселений вдоль Волги, которые укрывали Московское княжество от набегов с востока. В XVIII веке город стал административным центром Саратовской губернии. На XIX век пришелся бум в развитии Саратова. Благодаря судоходству город стал посредником в торговле зерном и другими продовольственными товарами. К началу XX века в Саратове имелись консерватория и первый общедоступный художественный музей. Здесь была прогрессивная городская управа, работало много издательств, выходили газеты разного толка. В 1909 году открылся университет. В центре Саратова высились великолепные соборы, парадные здания правительственных учреждений в неоклассическом стиле и роскошный, как дворец, железнодорожный вокзал. А на левом по течению Волги берегу рядами тянулись многоквартирные бревенчатые дома – жилье рабочего люда.

Еще в конце ХIХ века Саратов стал центром русского либерализма. Местная интеллигенция сочувственно относилась к бедственному положению крестьянства. Накануне революции 1917 года самой активной здесь была популярная в то время партия эсеров. В ходе революции к власти пришли большевики. Они смогли удержать власть, несмотря на внутренний раскол и все попытки их сместить. Хотя белогвардейские войска не вошли в Саратов, от жителей города не укрылась шаткость позиций большевиков. Трижды объявлялось военное положение: первый раз в мае 1918 года после мятежа в саратовском гарнизоне; второй – после того, как белые захватили близлежащие города на подступах к Саратову, и третий раз – во время наступления Белой армии в 1919 году. Гражданская война превратила Саратов в военный лагерь[80].

Николай Иванович приехал в Саратов за полтора месяца до Октябрьской революции. Остановиться ему было негде, так что он ночевал в кабинете кафедры земледелия. Страна была на грани голода: в сельском хозяйстве началась разруха; в транспортной системе царил хаос. Наиболее зажиточные семьи уезжали из Саратова. Город заполонили безработные и голодающие беженцы из деревень. Одновременно с нехваткой продовольствия и жилья разразились эпидемии холеры и тифа. Кражи стали обычным явлением. Человека, который внешне выглядел обеспеченным – как Николай Иванович в своем костюме-тройке, – легко могли ограбить; к таким привязывались подвыпившие солдаты.

Суровой зимой 1918–1919 годов «каждый ушел в себя и свои заботы о куске хлеба», как писал в дневнике редактор местной газеты. Но когда тебя ставили перед выбором, то «каждому было ясно, что вилять нельзя: либо ты за революцию, либо против». Выступавших против ждал арест и расстрел на местe[81]. Среди интеллигенции некоторым умудренным опытом удалось избежать такой участи[82].

Поначалу университет был островком относительного спокойствия. Хотя большинство преподавателей выступали против большевиков, а на лекциях звучала антибольшевистская пропаганда, при новом режиме в первое время сперва мало что поменялось[83]. Студентам – сторонникам большевиков вынесли порицание. К 1919 году из десяти тысяч учащихся лишь четыре процента числились в коммунистическом Союзе студентов.

Агрономический факультет Саратовского университета, в который были преобразованы Высшие сельскохозяйственные курсы, уже был одним из крупнейших в России. Вавилов сразу принялся за дальнейшее расширение. Он пригласил на работу четырех ассистенток из «Петровки» и добавил в коллекцию семян более шести тысяч образцов. Среди них был тот уникальный материал, который он собрал за время преподавания в Москве и в экспедициях в Иран, Туркестан и на Памир.

Его лекции пользовались большой популярностью. Темы их выходили за рамки агрономии и включали новые увлекательные находки в генетике. Во вступительной лекции он рассказал слушателям, что генетика открывает такие широкие горизонты в растениеводстве, о которых раньше исследователь мог только мечтать. «В ближайшем будущем человек сможет синтезировать путем скрещивания такие формы, которых совершенно не знает природа», – пообещал Вавилов[84].

Вавилов постарался оградить свое ботаническое сообщество в Саратове от Гражданской войны. Насколько мог, он избегал в своих лекциях упоминания политики. Если выдавалось свободное время, опекал студентов, больных тифом и прочими недугами. Когда экспериментальные посевы было некому сторожить в ночное время, Николай Иванович сам охранял опытные посевы от голодных ворон[85].

Среди студентов на курсах у Вавилова в основном женщины. Одна из слушательниц обратила на себя его внимание: Елена Барулина, двадцатидвухлетняя уроженка Саратова, изящная темноволосая девушка с большими, чуть запавшими серыми глазами и красивыми очертаниями губ. Елена была старшей из четырех детей; они рано осиротели. Их отец был выходцем из крестьян и работал приказчиком в Саратовском порту. В 1913 году Елена с серебряной медалью окончила 1-ю женскую гимназию. К тому времени, когда на Саратовских сельскохозяйственных курсах начал преподавать Вавилов, она училась на третьем курсе. Николай Иванович рекомендовал ее как лучшую студентку для дипломной работы и на должность помощника руководителя семенной станции.

Несмотря на все трудности времени и на намечавшийся роман, Вавилов оставался одержим своей любимой ботаникой. «Импульсирует немного работа, – делился он со своим наставником Регелем, заведующим отделом прикладной ботаники и селекции в Петрограде. – За что ни возьмешься, всюду еще тьму можно сделать, и чем дальше, тем шире и важнее мне кажутся и задачи прикладной ботаники в России и как науки в целом»[86].

Весной 1918 года Николай Иванович посеял более двенадцати тысяч гибридов пшеницы и ячменя, в том числе материал, собранный в собственных экспедициях. Он круглыми днями работал на экспериментальной ферме – простом черноземном участке земли примерно в десяти верстах от Саратова, где занимался разведением новых сортов.

Каждое утро на заре свежевыбритый и необычайно приветливый[87] Николай Иванович торопился работать, приглашая тех, кто тоже рано проснулся, отправиться с ним.

– Уже встали? – радовался он и спешил на поле[88].

Когда просыпались и подтягивались остальные студенты, во время работы он мог вдруг позвать их всех сразу:

– Все сюда, ко мне! Побыстрее!

Молодые сотрудники бросали работу и сбегались на его зов. Вавилов читал им спонтанную лекцию о каком-нибудь незаурядном явлении растительного мира, например альбинизме или редком случае гигантизма.

Наступления и отступления воюющих армий Гражданской войны прокатывались по губернии. Иногда солдаты вытаптывали ценные посевы. Тогда Вавилову приходилось переезжать на новый участок. Он писал Регелю: «Участок этот сравнительно больше других гарантирован от близкого соседства с солдатским городком. Пока “войск” мало, но ждем концентрации их в самом ближайшем будущем, и поэтому посевы далеко не в безопасности. В прошлом году подсолнечник на станции был почти начисто истреблен христолюбивым воинством»[89].

В конце 1918 года Николай Иванович взял редкий отпуск, чтобы быть в Москве к рождению сына. Олег родился 7 ноября. Вавилов был счастлив и слегка ошеломлен. Он писал знакомой, у которой только что родилась дочь: «У вас теперь тьма забот, о чем знаю по опыту Екатерины Николаевны. Право, мне раньше казалось, что это проще. А дело это мудреное и требует большой выдержки»[90].

Радость была омрачена чередой потрясений в стране и в семье. Отца ученого, Ивана Ильича, предупредили, что его посадят, если он не уедет из России. Вавилов писал Регелю: «Мы хотя и пролетаризировались основательно (отец выслан из Москвы), но все же можно остановиться в Московском филиальном отделении, где для Вас есть комната. Со столом ничего обещать не могу»[91].

Иван Ильич отправился в добровольное изгнание в Болгарию, оставив жену дома. Семейный дом № 13 на Средней Пресне, где выросли Николай и его брат Сергей, вместе с садом был передан московским властям под детский сад. Александра Михайловна переехала сначала к родне в дом № 15, а затем в дом № 11 к семье сына – Екатерине Николаевне с Олегом.

В день отъезда Ивана Ильича вся семья собралась проводить его, как и в тот день, когда Николая провожали в Персию в 1916 году. В отличие от сына, Иван Ильич отправлялся не на машине. Ему запрягли в дрожки лошадь. Чемоданы пристроили позади дрожек, Иван Ильич надел пальто и шляпу и со слезами обнял всю семью[92]. Когда он устроится на месте и откроет свое дело, сказал он жене, то он ее вызовет. Но Александра Михайловна гадала, увидит ли мужа снова.

Александра Михайловна уже несколько месяцев как примирилась с тем, что Иван Ильич уезжал. Ее тревогу и страх остаться в одиночестве сгладило рождение внука. Николай объявил всей семье, что рождение ребенка было лучшим из всего в его отношениях с Катей. Его мать надеялась, что появление на свет Олега сблизит супругов. Николаю удалось уговорить жену приехать с сыном в Саратов. Втроем они прожили там год, но их отношения не наладились. А влюбленность Вавилова в Елену Барулину росла.

В феврале 1919 года Вавилов приезжал к Регелю в Петроград. Тогда он в последний раз видел своего уважаемого русского наставника в живых. Похоже, все его сослуживцы терпели лишения. Ленин перенес столицу в Москву, а в Петрограде воцарились тиф, холера и голод. В такой безотрадной обстановке Николаю Ивановичу всегда удавалось сохранять жизнестойкость и бодрость. Типичный пример – это случайная встреча со старым знакомым по Бюро прикладной ботаники Константином Пангало, специалистом по пшенице. Пангало попал под трамвай и потерял левую ногу. Он вспоминал, как в свой приезд в Петроград Вавилов появился в его служебном кабинете[93]:

Эта и ещё 2 книги за 399 ₽